Наша деревня Алапаиха за правду стояла…

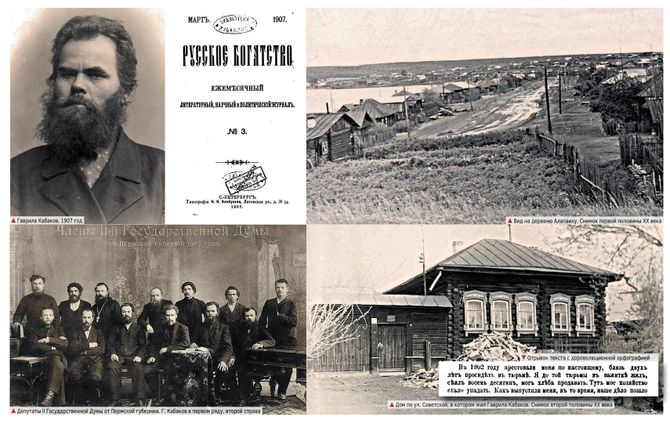

В 1907 году житель деревни Нейво-Алапаихи Гаврила Кабаков, депутат II Государственной Думы от партии социалистов-революционеров, дал интервью журналу «Русское богатство», в котором рассказал о тяготах деревенской жизни. Простым языком без прикрас Гаврила Иванович повествует о вещах, которые могут вызвать шок у современного читателя, но этот откровенный рассказ объясняет очень многое. Узнаваемые места, фамилии, события, и говор наш исконный, алапаевский. По возможности нами были сохранены орфография и пунктуация оригинального текста. Прочтите внимательно – в каждом слове наша живая история!

Кабаков – мужчина крупного роста и мрачного вида, с окладистой седоватой бородой. Зовут его Гаврило Иванович, от роду ему 56 лет, шесть раз сидел в тюрьме, один раз – пять с половиной месяцев, другой раз – целых двадцать два месяца; боюсь, что его счеты с тюрьмой еще не покончены.

В прошлой книжке с чужих слов я назвал его вятским депутатом. Извиняюсь за ошибку. На деле, он депутат Пермской губернии, Верхотурского уезда, родом из села Алапаевки, Нейво-Алапаевской волости.

Кажется, это все необходимые предварительные сведения. Впрочем, приведу еще одно:

– Какой вы партии? – спросил я его в начале нашего разговора.

– С.-р., – ответил он глухим басом, потом немного подумал и прибавил: – но записался я в трудовую группу, потому наши крестьяне боятся этого слова: с.-р. (партия социалистов-революционеров – Д.К.); думают – где эс-эры, там непременно с первого слова бомбы, динамит. А в Думе какой динамит, сами видите?..

– И даже крестьянского союза опасаются думские крестьяне, – продолжал Кабаков, – говорят: сколько людей в тюрьме сидело и в Сибирь пошло за этот союз. Пиши нас в трудовую группу. Ее начальство еще не очень трогало…

Помимо вопроса о партийности, Кабаков оказался человеком весьма конспиративным.

– Я вам всего не расскажу, – повторял он с хитрой улыбкой, – у меня есть вещи весьма секретные.

В дальнейшем разговоре часть этих секретов постепенно открылась. Для нашего бурного времени они оказались довольно невинного свойства. Они относились к очень любопытной попытке самопроизвольной организации населения, которую «все одобряют, мужики и бабы и даже земский начальник и околоточный надзиратель».

Впрочем, Кабаков никак не мог отказаться от своей опасливости.

– Ежели будете писать, – попросил он, – сделайте так, чтобы не упоминать моего имени.

– А в Думе как, – спросил я не без изумления, – вас ведь знают по имени.

– В Думе мы все гуртом!..

Русский мужик так воспитан историей, что даже дойдя до эс-эрства, боится быть «зачинщиком» и предпочитает потонуть в толпе.

Я постарался уверить Кабакова, что не упоминать его имени совершенно невозможно.

– Наша деревня Алапаиха, – рассказывал Кабаков, – одна во всей округе много перенесла, много за правду стояла, а начальство ее воевало.

Формула была своеобразная, чисто русская. Деревня стояла за правду, а воевало ее начальство.

Кабаков, однако, не мало гордился строптивым духом своей родины:

– Геройская деревня. Недаром ее соседи теперь так называют: Орлиное гнездо. Началось это с самого 1861 года. Мы были больше ста лет в крепостном праве при Алапаевском заводе.

Когда отпустили нас на волю, заводское управление нам не дало ни земли, ни покосов. Говорит: «Живете на моей даче, платите мне оброк». Оброк не малый, десять рублей с души.

Мы зашумели, не хотели платить. «Как же мы живем на твоей даче, когда мы пришли сюда в исконные времена, распахали землю и платили десятинную подать, десятый сноп с поля?.. Вы нас нашли земледелами, окультуренными людьми».

Потому мы были особенные люди и все знали из поссессионного права. Была старинная книга в селе Мурзуке (Мурзинке – Д.К.). Там выпись была. А у нас старики были больше ста годов, помнили умом, без письма.

Не стали мы давать оброку, да и не из чего было. В том году весь хлеб позяб, нисколь не собрали. Из-за спора завод заперли. Работы не было. Голодали настояще, не как-нибудь. Это день, два голодать пустяки, ничего незаметно.

Был Семен Кондратьевич, тоже Кабаков. Семья большая. День не евши, два не евши. На третий день хочет идти поработать, станет одеваться, не может в рукав попасть, падает.

А они оброк ищут, казаков посылают, стегают, не как-нибудь, по сту раз, почти насмерть. Мне в то время было лет 17-18, я служил десятским. Идешь на площадь, бывало, свежих метелок бремя несешь – все измочалют. Это меня смущало, оскорбляло. За что нас тиранят, как Ирод младенцев?

Не стали мы платить. Началась у нас война год за год. Бывало, услышим, начальство едет: отец меня, мальчишку, сейчас в лес прогонит, все имущество, скарб, лошади, коровы. По два, по три дня на морозе спали, огня не смели развести, – такая «свобода».

Придет вся воинская свита, казаки обойдут деревню, увидят: стены одне, плюнут, уйдут; если найдут чего, с собой унесут – тут и весь оброк. Раз помню, целый народ в лесу спасался, бабы, девки; балаганы (шалаши) поставили, а казаки их нашли. Весь скот угнали, что было обобрали, платки с баб дерут. Плач, ссора.

Я всегда был на одине. Забирался в чащу, сберегал свою скотину.

Так оно и пошло. Потом, когда завод открылся, стали из расчета удерживать оброк, но народ стоял против этого.

Приезжали следователь, исправник, становой пристав усмирять нас. Я тогда уже был женатый.

– Подпишитесь?

– Не подпишемся.

– Подпишитесь?

Пришлось мне тогда выступить, указать:

– Это у вас без поссессионного права такие тяжкие оброки.

Когда я указал, захватили меня казаки и еще товарища, брат средний, посадили в арестантскую, в Алапаевский завод. Ночевали, знаем, что стегать станут. А в то время стегали не помаленьку, а без всякого милосердия.

Старика Семена Кондратьевича вовсе застегали, а Евсеев Андрей Федоров сам задавился. Шестьдесят раз стегнули.

– «Давай оброк!» – «Я где возьму?» Второй раз то же. В третий раз пришло, говорит: «Денег нет, взять неоткуда, пойду, задавлюсь…»

Мы с братом встали в пять часов утра, послали к другому брату, в заводе жил… рассказывать так все, ведь убивали нас: «Пришли, мол, нам полштоф вина. Выпьем это, будет легче вынести».

Когда выпили полштоф из горлышка, на уме другое стало. Не лягем нипочем. Силой сумеют, пущай. Тот был тоже здоровый мужик. А предо мной ничего не стоит. Кулаком гвозди загонял.

Посылают за нами: идите в волость. Исправник задает вопрос:

– Согласны оброк?

– Спросите общество!..

Оскорбился:

– Я вас спрашиваю!..

– Берите, стегайте их.

– А как без постановления?

– Я волен без постановления.

– Нет, не лягем. Присуди наперед, поскольку стегать.

Стали за руки хватать, не могли. Мы разбросали стражников и казаков.

– Вы бунтовщики?

А мы руки повесили:

– Ты видишь, мы не бунтуем. А не лягем без постановления…

Бились, бились. Говорит: засадить их назад в холодную. С час времени посидели, выпустили нас. Хотел достать нас в Верхотурье, уехал, не достал. Ни разу потом выдрать не могли. С тех пор моя вера к начальству теряется. Какой начальник, если выдрать не умеет?..

Выбрали двух стариков из пяти волостей, послали в губернию. У нас их вовсе съели. Потом искали, не нашли; в одиночке замучены. Стало смущать меня. В церковь придешь, становой впереди всех стоит, Богу молится. Только что двадцать человек отстегал. Ему крест подносят. За что же это? Он кровопийца народу, ему кнут поднести, а не крест. На нас, христиан, пригоняют народы дикостные, казаков, киргизов, калмыков. «Мы русска бьем!» – больше ничего говорить не умеют. А так накладывают нам, – шут их возьми, – шея трещит. Закону веры нет. Была местность «Редка», изстаринная наша, стало заводоуправление отбирать. Тягались, упирались, в сенат подавали. По суду оправдали, а все равно отобрали. Оттого закону веры не стало.

Такая была наша крамола неграмотная, а потом пришла и грамотная. У меня теперь сын студент, дочь со средним образованием, а было когда-то время, я был один грамотный человек в деревне. В пятнадцать лет грамоте научился от захожего человека. Семнадцати лет я остался без отца. Шестеро нас было, три брата и три сестры, да мать седьмая. Я старший.

Пришлось мне за всех отстаивать, женить, и выдавать, и в солдаты отдавать.

Тут было не до чтения, да и растолковать было некому, что к чему. Потом, как стало посвободнее, приехал на лето один студент, он меня познакомил, какая есть литература. Так захватило меня – везде с книжкой, на покос тоже, на завод робить пойдешь, книга за пазухой. Чего я не перечитал. Училище было в заводе, оттуда книги брал, – Гоголя, Тургенева, Толстого, все к одному. Удинцева поссессионное право. Тогда поняли из него.

Дальше и более. Пошла у нас нелегальщина. Женева нам много добра принесла (Алапаиху называли Свободной Швейцарией, т.к. местная самоорганизация во многом повторяла структуру швейцарских кантонов – Д.К.). Зачалась пропаганда, десятичная система. Примерно, я собираю свой десяток и даю им ученье. Потом отставайте, заводите собственные десятки. Слава Богу, начало положено.

В то время было труднее, чем теперь. Меня два раза сажали в Верхотурье под арест. Урежешь хорошенько, – а я, признаться, занимался, – что-нибудь скажешь покрепче и сядешь («урезать муху», т.е. выпивать – Д.К.). А народ дивится: отчаянная голова. Теперь меня арестовать трудно, надо роту солдат или две, у нас своя защита.

В 1902 году арестовали меня по-настоящему, близь двух лет просидел в тюрьме. Я до той тюрьмы в зажитке жил, сеял восемь десятин, мог хлеба продавать. Тут мое хозяйство стало упадать. Как выпустили меня, в то время наше дело пошло шире; организовали союз рабочих и мастеровых, устав написали, программу. Своя полиция и своя охрана. Они послали на нас 60 человек полицейских, окружить настояще не могли, но одного взяли, Гришку Ветлугина, без всякого протокола. На завтра собрал толпу, привел в Алапаевск. 48 человек ихней полиции, всех разобрали, привели в волость, пристава тоже в волость, ни пикнуть не дали. «Освобождай!» – слова не сказал, освободил.

1 мая 1905 года было собрание на реке Нейве. Я с горы говорил речь. Кричали, что надо: «Долой, долой!» Честь честью. Толпа так разошлась, что любо дорого. Полиция бессильна, выписали войско арестовать. У меня свои шпики, дают знать. Если за обыском придут, ищите хоть до утра, ни чертовой матери не найдете. Так прямо им говорю.

14 мая коронация, завод не работал, масса народу. Я в поле работал, пахал. Пришли с войском. Тут я пошутил с полицией: «С солдатами пришли, боитесь. А как я один вас забрал, без войска». С приставом строго заговорил:

– Почему вы сели в моем доме? Я вам не давал разрешения садиться. Ежели я с вами говорю в моем доме, гости незваные, прошу хозяина слушать…

Послушал, встал.

Повели меня к волости, народ сошелся. – «Глядите, как меня форменно арестуют»… Тут меня чуть не закололи. Как подходили к волости, я сказал: «Жаль, звону нету», – так, зря сказал. Вдруг ударили в набат на обеих церквах.

– Ах ты, такой сякой, коли его!

Ну, я не сробел:

– Коли, ничего.

На десяти тройках повезли в город, с войском, боялись освобождать будут. Но я сам отказал, чтобы не было убийства.

Пять с половиной месяцев просидел до 17 октября. После манифеста пошло у нас широко. Мы основали горнорабочий союз, все в союзе; общество трезвости, хотя и трудно. Винная лавка была, ее из села убрали.

Полиция и правление – все наше. Копейка с рубля заработка в кассу союза, а у нас заработки теперь хорошие, даже до 4-5 рублей. Свободный гражданский третейский суд, а старого суда нам даром не надо. Суд волостной за сорокоушку весь купить можно.

Например, тяжба идет, или уголовное дело. Собирается собрание союза, выбирает шесть судей, седьмой председатель. Истец и ответчик, оба имеют право отвода. Потом стороны дают подписку, что согласны подчиниться. Тогда назначают прокурора, защищать интересы союза и общего права, а также защитника. За обвиняемым последнее слово.

Наказание только штрафы или общественные работы, из этих штрафов мы уже школу построили.

Так оно это идет у нас, что земский начальник хвалит, урядник одобряет и полиция не вмешивается. Алапаевцы народ строптивый, а живут в порядке, никого не трогают, чего же еще.

– Перед отъездом моим бабы основали союз женского равноправия, чтобы гарантировать женщину от мужской обиды. У них свои депутатки есть: оне следят, если мужик негодяй или обидчик, то баба забастует, пока суд не положит на него взыскания. Вот уж Евграфку наказали, Ванюху Глухова на три рубля оштрафовали за то, что стеколку вышиб в избе, а баба пожалилась…

Дела в Алапаевске, должно быть, идут действительно не дурно, ибо Кабаков настроен совсем оптимистически и переносит свой оптимизм на всю Россию.

– Ты говоришь, нам наклали за эти семь месяцев. Кто знает, кому, едва ли не сами себе. Вторую Думу разогнать – вопрос. О первую Думу ушиблись, кабы о вторую еще больнее не ушибиться. Жаль правительство, неумное оно. Кого Бог захочет наказать, отнимет разум. Могло бы уступить чего-нибудь, а оно силой. Тактика у них, как у рогатого быка.

– А ежели силой, то всех не перебьешь. Еще нас много останется. Всего добьемся обязательно и сами увидим своими глазами. Теперь стихийно идет, пусть виновников не ищут, личность в истории роли не играет.

– Мы начали, другие кончают, не все ли равно. Меня убьют, еще братья останутся, братьев убьют, дети есть, а у детей внуки, большое семя Кабаковское. Одной собственной шкуры для Отечества не жалко…

Стихийная Русь.